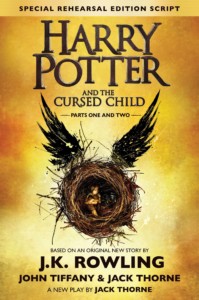

Harry Potter e La Maledizione dell’Erede

di J.K. Rowling, John Tiffany & Jack Thorne

Sono domande che è stato palese porsi fin da quando Harry Potter and the Cursed Child è stato proclamato all’intera comunità non-magica, o per intenderci “Babbana”, scatenando nei più grida di gioia e commozione, segnando il grande ritorno di uno dei protagonisti e universi fantastici più seguiti ed idolatrati degli ultimi anni. Non vi sono ormai dubbi, la Rowling ha lasciato il proprio marchio su un’epoca, ha dato vita ad un fenomeno di massa che raramente riscontriamo in letteratura e che altrettanto raramente, quando si parla di libri, ha un seguito così considerevole e duraturo.

I dubbi, tuttavia, su questa ottava, nonché canonica, storia non erano pochi, in primis perché questa si presenta ai nostri occhi non come un testo in prosa, bensì uno scriptbook, vale a dire il testo teatrale originale, la sceneggiatura, su cui si basa l’omonima pièce che va in scena nel West End di Londra, il cui numero di repliche sembra inesauribile per l’insistente quantitativo di fans eccitati all’idea di andare a vedere i propri beniamini a teatro. Il secondo punto, forse quello fondamentale, riguarda il fatto che Harry Potter è sempre stato considerato come un blocco di sette storie, a cui poi l’autrice ha voluto aggiungere qualche meta-libro come “Animali Fantastici & Dove Trovarli”, “Il Quidditch attraverso i secoli”, “Le Fiabe di Beda il Bardo”, ed i recenti “Storia di Hogwarts” per adesso editi solo in e-book. Harry, Ron ed Hermione si sono fermati esattamente dove tutto è iniziato, al Binario 9 e 3/4, diciannove anni dopo la Grande Battaglia di Hogwarts, ben due decadi dalla

Il Perché? Per chi scrive è semplice: nella sua perfetta architettura narrativa Harry Potter è stata una serie di libri che, volenti o nolenti, ha fatto il suo lungo corso, crescendo ed istruendo un paio di generazioni, se non addirittura tutte quelle di fine anni ’90 fino a quelle di fine anni ’2000, dando tanto al mondo della letteratura per bambini e ragazzi (ed adulti), contribuendo a donare una sensibilità maggiore al lettore e inserire nel sotto testo alcuni grandi valori di vita mai sbandierati, con sapienza, attraverso una scialba retorica o anonima morale. Tutto questo, nel suo insieme, ha vissuto con armonia in quei sette manufatti che richiamavano anche un significato strettamente simbolico, che donava all’opera quel misticismo ed esoterismo riscontrabile persino in alcune delle sue pagine. I Sette anni di Hogwarts, i Sette Potter ne I Doni della Morte,

Un momento, gli Horcrux in realtà erano otto, non sette, l’ultimo creato da Colui-che-non-deve-essere-nominato fu fatto in maniera del tutto estranea alla volontà del Signore Oscuro. Ironia della sorte, forse con il senno di poi, dietro svariati punti di vista, anche questa nuova storia possiamo considerarla come l’ottava vicenda fuoriuscita incautamente e forzatamente dalla mente di un’autrice che non sentiva il bisogno di portarla alla luce.

Due righe è bene spenderle per la trama, il plot tanto temuto ed osannato, incentrato su un Harry Potter ormai adulto, sposato con Ginny e con tre figli a carico, impiegato al Ministero della Magia che deve fare i conti con il difficile relazionarsi con il suo secondogenito, Albus Severus. Questi, arrivata l’età in cui ha la possibilità di andare nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts scoprirà ben presto di non essere destinato alla fama del padre, di avere non molto in comune con lui e di nutrire gusti completamente diversi. Fa amicizia con Scorpius, figlio di Draco Malfoy e viene assegnato alla Casa di Serpeverde, dando vita ad una vera e propria svolta nella genealogia delle famiglie Potter-Weasley. Con il passare degli mesi, che presto si tramuta in anni, Albus accusa sempre maggiormente il distacco con il padre e la propria famiglia fino a che la rabbia, la gelosia e l’invidia lo portano a commettere una sciocchezza che rischia di essere fatale per l’intera comunità magica. Con Scorpius a fargli da spalla,

Abituati alla prosa scorrevole, sarcastica e ironica della Rowling, alla sua penna ed al suo tocco “magico”, l’impatto con un testo teatrale inizialmente può destabilizzare il lettore, perché bisogna approcciarsi ad esso in maniera diversa e bisogna avere la consapevolezza che tali dialoghi siano fatti per essere recitati da persone in carne ed ossa. Recitati, non letti. Se a questo inciso vogliamo aggiungere l’ormai quasi istantanea associazione di determinati volti a determinati personaggi, non è una novità che l’effetto scaturito possa apparire ai più assai strano ed introverso. Pur tuttavia questo non limita la godibilità dell’approccio verso questo ottavo volume, anzi, può essere un incentivo in più per addentrarsi nella storia.

In parte, tale mancanza, nasce da una pessima gestione dei personaggi. Lasciando da parte il discorso riguardo al quale secondo alcuni sarebbe giusto non toccare più figure “sacre” una volta che queste hanno finito di raccontare quel che dovevano dire al lettore (sarebbe stato poi importante sapere come è cresciuto Oliver Twist? Ci interesserebbe oggi leggere il seguito di Pinocchio? A qualcuno importa della vita di Sam nella Contea dopo la partenza di Frodo? Io credo di no!), ciò che è importante sottolineare in questa pièce è che ad essere gestiti in maniera errata sono i protagonisti che stentiamo a riconoscere, per quel che riguarda quelli storici, e con cui facciamo fatica a provare empatia. Di tutto il campionario qui proposto, in una rosa che abbraccia innumerevoli comparse a volte del tutto superflue, solo una manciata di questi sa lasciare il segno e l’unico personaggio a vivere di luce propria è proprio Scorpius Malfoy, impacciato, sincero, leale, intelligente e coraggioso amico di Albus.

Gli adulti che ci vengono descritti sono echi lontani di quello che erano un tempo: Harry è terribilmente indeciso, non sa come fare il padre e rischia di avere il diabete; Ginny è tutto fuorché fornita di una qualunque impronta che possa darle un minimo di personalità; Ron è costantemente fuori luogo, per non dire che dia l’impressione di essere o drogato o ubriaco in quasi ogni scena in cui deve dire qualcosa; la nemesi di turno è scontata e banale, nemmeno lontanamente pari a quei nemici dotati di una minima ambiguità e profondità psicologica; la professoressa McGonagall più che adatta a fare la preside sembrerebbe pronta ad entrare in una casa di cura, nemmeno lontanamente riconoscibile da quella che era un tempo; Severus Piton gioca a fare il buono, distruggendo

A queste sfumature vanno aggiunti ritorni tra le fila nemiche poco desiderati che sono sinonimo di una scarsa originalità e voglia di farsi piacere al pubblico di vecchia data. Arriviamo, dunque, al fattore “originalità”, aspetto che è quasi del tutto carente nell’opera, poiché La Maledizione dell’Erede, come detto sopra, non fa altro che proporre le stesse situazioni sia nel tempo che nello spazio.